تحت عباءة الليل الكثيف، حيث لا يُسمع سوى أنين الموج، كان مركبُ الموت يشقّ طريقه من سواحل مصر المظلمة نحو المجهول. على متنه وجوهٌ أنهكها الخوف، وأرواحٌ تبحث عن فرصة نجاةٍ أخيرة. من بينهم كانت ليلى، المرأة السورية التي ودّعت أرض الإسكندرية كمن يخلع قلبه عن صدره. تركت خلفها أحلاماً دفنها العنف في سوريا، ودفءَ عائلةٍ بعثرها الفقد، ولم تحمل معها سوى بقايا إصرارٍ صامتٍ لا تقدر البحار على إغراقه.

أما آدم، فلم يكن بحاراً حقيقياً، بل رجلاً درّبته الحاجة على قيادة ذلك المركب المهترئ المكدّس باللاجئين السوريين. لم يكن يكترث إلا بسلامة الصفقة، يرى في العيون أثماناً، وفي الأرواح صفقات. لكن حين التقت عيناه بعيني ليلى، تجمّد الزمن لحظةً، كأن الموج سكن. رأى فيها ما لم يألفه من قبل: عزيمةً تأبى الانكسار، وكرامةً لا تُشترى. ومن تلك النظرة، وُلد بينهما صمتٌ أثقل من الكلام.

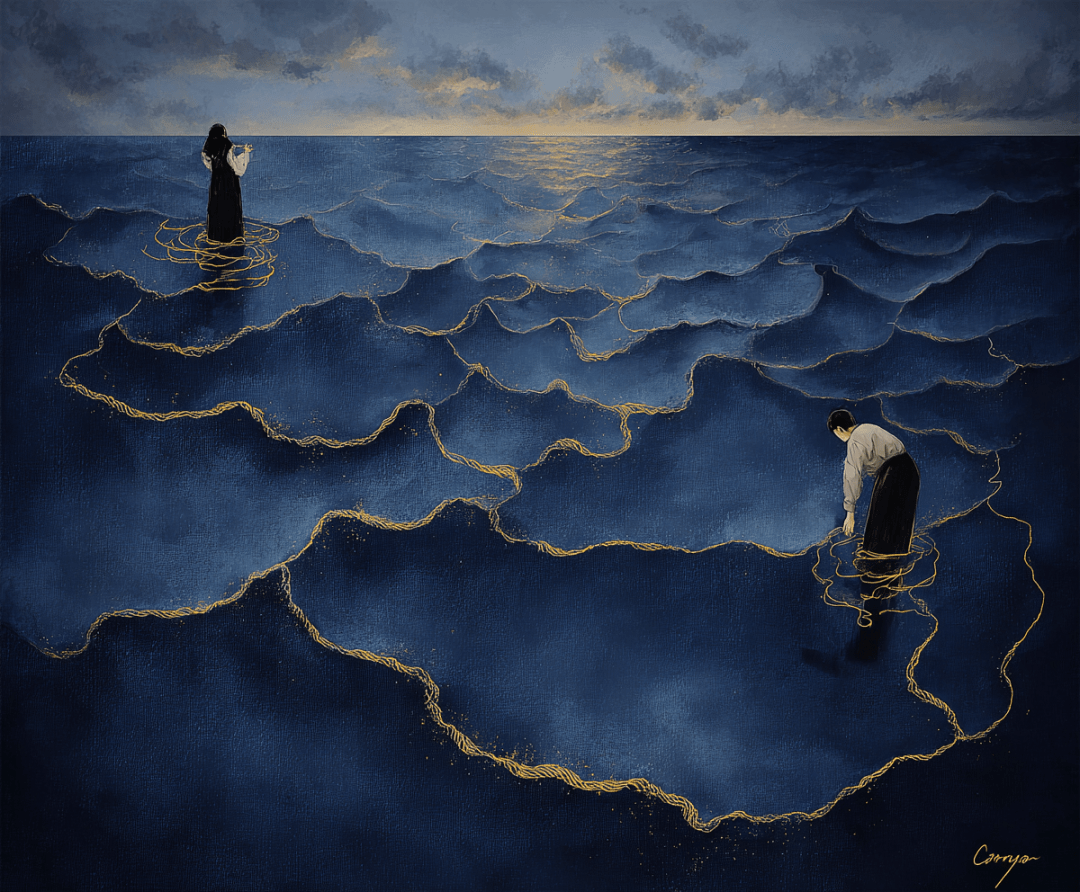

في ليالي البحر الطويلة المؤلمة، حين يحدق الخطر من كل اتجاه، كانا يجلسان متقابلين عند حافة المركب. حكى لها عن حلمٍ غرق في الفقر، وعن قبطانٍ لم يجد سفينته، وعن رجلٍ صار مهرّباً ليهرب من واقعه. أصغت ليلى بعينين تحملان حزناً جميلاً، كأنها تسمع مرآة نفسها. ومن بين الخوف والشك، بدأ بينهما خيطٌ دافئ من إنسانيةٍ نادرة.

وحين هدأ الموج، بادلها آدم السرّ بالسرّ، والصمت بالصمت، حتى صارت أحاديثهما الصغيرة ملجأً يقيهما من برودة العالم. نظر إلى الأفق وقال لها:

على الجانب الآخر من هذا البحر، تبدأ القصص من جديد.

فابتسمت كمن يؤمن للحظة، ثم همست: إن وصلنا.

لكن البحر لم يكن رحيماً. في اليوم الثالث، هبّت عاصفةٌ هوجاء، زعزعت كيان المركب الفاقد للصلاحية. تعالت الأصوات واختلطت بهدير الموج، وتلاشت الوجوه في ظلمةٍ لا قرار لها. أمسك آدم بيدها وسط الهلع، وقال بصوتٍ مبحوحٍ من الريح:إن كُتب لنا البقاء، فابدئي من هنا… من هذا الموج.

لكن القدر كان أسرع من الوعد. انفطر المركب نصفين، وابتلعهم البحر كما يبتلع الحلم نفسه. تمسّكت ليلى بيده حتى آخر رمق، كمن يتمسك بالحياة ذاتها، ثم أطلقهما التيار كلٌّ في اتجاهٍ مجهول.

وفي أعماق ذلك الليل الغارق، سقط حبهما مثل نجمةٍ إلى الهاوية.

انتهت قصة ليلى، لكن صورتها المنتفخة على رمال صقلية ما زالت معلّقة في متحف الإنسانية في لاهاي، لتذكّر العالم بأن البحر لا يبتلع الجثث فقط، بل الحكايات أيضاً.