ريم عبداللطيف_دمشق

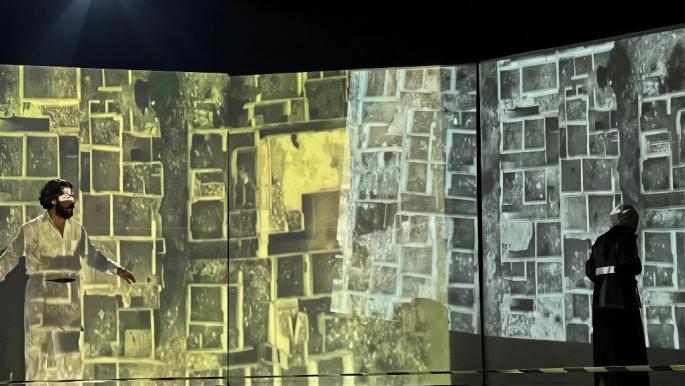

تبدأ المسرحية بمشهد صادم: عودة الابن بعد اثني عشر عامًا في المعتقل. يعود مُنهكًا، هشًا، وكأنه خرج من حفرة مظلمة ابتلعت ملامحه وصوته وذاكرته. يقترب من أمه كابنٍ ضلّ الطريق طويلًا، لكن الصدمة أن الأم لا تتعرف إليه. الوجه تغيّر، الجسد تآكل تحت التعذيب، والملامح ذابت تحت ثقل الزمن. يحاول إقناعها بأنه إسماعيل، ابنها الغائب، لكن مهمة التعرف تصبح أصعب من سنوات الاعتقال نفسها. تعلو الخيبة وجهه، ويأتي صوتها كطعنة:

“لا… إنت مو ابني“.

مشهدًا بعد مشهد، تقدّم المسرحية مرآة موجعة للأم السورية التي فقدت أبناءها: شهيدًا، أو مغيّبًا، أو عائدًا بلا ملامح وبذاكرة ممزّقة. الألم هنا ليس فرديًا؛ إنه سرد لحكاية آلاف الأمهات اللواتي انتظرن على الأبواب، وسهرن على صورٍ لم يعد أصحابها، وظللن معلّقات على خيط أمل رفيع.

ويأتي مشهد الختام كأقسى لحظات العرض وأكثرها واقعية: تتحرر سوريا، تُكسر أبواب السجون، وتخرج أصوات الحرية التي انتظرها السوريون أربعة عشر عامًا. تنطلق الأم، قلبها يقودها، تبحث عن إسماعيل في كل زاوية من زوايا السجن العفن. تبحث بين الظلال، بين الأصفاد، بين الجدران التي ابتلعت صرخاته، حتى تقف أمام حبل مشنقة بلا جسد.

حبل واحد… يحمل وزن حلمها كله.

كان ذلك المشهد مقصلةً للانتظار، وخاتمةً للمأساة التي عاشتها الأم — ومجازًا للأمهات السوريات جميعًا.

أدت الممثلة ربى طعمة دور الأم ببراعة لافتة، التقطت تفاصيل الألم والتنهدات المكسورة التي يعرفها كل من عاش الفقد. أما محمد أيتوني فقد جسّد إسماعيل بصدق مرعب، حتى بدا للحظة وكأنه عاش التجربة فعلًا، وكأن التعذيب ترك أثره على روحه قبل جسده.

المسرحية تنتهي، لكن وجعها لا ينتهي.

تنتهي على أمل العدالة الانتقالية، وعلى حلمٍ واحد: معرفة مصير كل مغيّب، وإعادة الأسماء إلى أصحابها، والملامح إلى وجوهها، والعدالة إلى أهلها.